ブン

2015年02月25日

ベトナム風揚げ春巻きのせ素麺、始めまーす

揚げ春巻きを素麺、生野菜と混ぜながら食べるベトナム風の汁なし麺を始めますよ。

ベトナムといえば生春巻きを思い出す方が多いかもしれませんが、揚げ春巻きも国民食。ライスペーパーで包んだパリパリの食感がたまりません。

そのまま食べるだけじゃなく、麺と一緒に食べるのも、とってもポピュラー。

もちろん、ベトナム料理のお約束「たっぷりの生野菜」と一緒に。このうえなくヘルシーな食べ方ですね。

ももと庵のベトナム風揚げ春巻きのせ素麺。麺こそ米麺のブンではなく、日本で手に入る素麺を使っていますが、揚げ春巻きの作り方や生野菜、甘酢だれは、かなり本格的なベトナム式で仕上げました。

膳はこんな感じで登場します。真ん中の春巻き、素麺、生野菜と甘酢だれ、ぴり辛だれが「本体」。それ以外が副菜たち、です。

スタートは2/27(金)午前11時ー。ぜひぜひお試し下さい。

ベトナムといえば生春巻きを思い出す方が多いかもしれませんが、揚げ春巻きも国民食。ライスペーパーで包んだパリパリの食感がたまりません。

そのまま食べるだけじゃなく、麺と一緒に食べるのも、とってもポピュラー。

もちろん、ベトナム料理のお約束「たっぷりの生野菜」と一緒に。このうえなくヘルシーな食べ方ですね。

ももと庵のベトナム風揚げ春巻きのせ素麺。麺こそ米麺のブンではなく、日本で手に入る素麺を使っていますが、揚げ春巻きの作り方や生野菜、甘酢だれは、かなり本格的なベトナム式で仕上げました。

膳はこんな感じで登場します。真ん中の春巻き、素麺、生野菜と甘酢だれ、ぴり辛だれが「本体」。それ以外が副菜たち、です。

スタートは2/27(金)午前11時ー。ぜひぜひお試し下さい。

2015年01月16日

アジアン汁なし牛肉麺のルーツ

アジアン汁なし牛肉麺、相変わらず好評です。きょうは、このメニューのルーツについてお話ししてみましょう。

これ、ベトナムで食べられている汁なし牛肉麺です。ベトナム語ではブンボー。ブンはベトナムで最もよく食べられている米麺。ボーは牛肉。

米麺の上に焼いた牛肉がたっぷり、砕いたピーナツや大根の漬け物がのっています。別添えで生の葉野菜がついてきます。

甘酸っぱいさっぱりとしたタレがどんぶりの底に沈んでいて、それをよく絡めながら食べる混ぜ麺です。

ブンは米麺ですから、真っ白。まったくクセがなく、ちょうど、柔らかく炊かれたごはんのようなイメージです。焼いた牛肉によく合います。

ももと庵でも、こんな感じの牛肉麺をぜひ出したいな、と思いました。牛肉に甘酸っぱいタレと麺という、日本の麺にはあまりない味の構成ですが、おいしいんです、これが。ベトナムの繁盛店は、ごらんの通り、いつもごった返しています。

開発ですが、まず麺。日本ではブンが手に入らないこともあり、なじみのある中華麺にしました。ブンはコシがなく、柔らかい麺なのですが、日本人には多少コシがあった方が食べ応えを感じるかなとも考えました。

ただ、あまりコシが強いと麺だけがどんぶりの中で浮いてしまうので、ゆで上げた後にさらす水の温度を加減して、締め具合をほどほどにしています。

具は、焼いた牛肉に加えて、もやしと水菜をのせました。ブンボーも葉野菜をのせてそれも混ぜながら食べます。

タレは2本立てでいくことにしました。1つはどんぶりの底に入れる基本の甘酸っぱいタレ。

いま一つは、上からかけるごま油とえびの香りを効かせたコチュジャンダレ。こちらはブンボーには入っていないので、ももと庵の創作ですが、全体の味と香りがドンとリッチになります。

彩りに赤ピーマンも添えました。というわけで、出来上がったのが、これ↓

レストランガイド本を制作している「おきなわ倶楽部」の方が先日、アジアン汁なし牛肉麺の取材に来られました。

「豚肉ではなく、牛肉をのせた混ぜ麺が、いまのトレンド最先端なんです」

へえ、そうだったんですか。

混ぜ麺の多くはラーメン味のようですが、ももと庵のは、アジア風の甘酸っぱい味。

それが「面白い」ということで、取り上げていただくことになりました。掲載されたら、また報告しましょうね。

これ、ベトナムで食べられている汁なし牛肉麺です。ベトナム語ではブンボー。ブンはベトナムで最もよく食べられている米麺。ボーは牛肉。

米麺の上に焼いた牛肉がたっぷり、砕いたピーナツや大根の漬け物がのっています。別添えで生の葉野菜がついてきます。

甘酸っぱいさっぱりとしたタレがどんぶりの底に沈んでいて、それをよく絡めながら食べる混ぜ麺です。

ブンは米麺ですから、真っ白。まったくクセがなく、ちょうど、柔らかく炊かれたごはんのようなイメージです。焼いた牛肉によく合います。

ももと庵でも、こんな感じの牛肉麺をぜひ出したいな、と思いました。牛肉に甘酸っぱいタレと麺という、日本の麺にはあまりない味の構成ですが、おいしいんです、これが。ベトナムの繁盛店は、ごらんの通り、いつもごった返しています。

開発ですが、まず麺。日本ではブンが手に入らないこともあり、なじみのある中華麺にしました。ブンはコシがなく、柔らかい麺なのですが、日本人には多少コシがあった方が食べ応えを感じるかなとも考えました。

ただ、あまりコシが強いと麺だけがどんぶりの中で浮いてしまうので、ゆで上げた後にさらす水の温度を加減して、締め具合をほどほどにしています。

具は、焼いた牛肉に加えて、もやしと水菜をのせました。ブンボーも葉野菜をのせてそれも混ぜながら食べます。

タレは2本立てでいくことにしました。1つはどんぶりの底に入れる基本の甘酸っぱいタレ。

いま一つは、上からかけるごま油とえびの香りを効かせたコチュジャンダレ。こちらはブンボーには入っていないので、ももと庵の創作ですが、全体の味と香りがドンとリッチになります。

彩りに赤ピーマンも添えました。というわけで、出来上がったのが、これ↓

レストランガイド本を制作している「おきなわ倶楽部」の方が先日、アジアン汁なし牛肉麺の取材に来られました。

「豚肉ではなく、牛肉をのせた混ぜ麺が、いまのトレンド最先端なんです」

へえ、そうだったんですか。

混ぜ麺の多くはラーメン味のようですが、ももと庵のは、アジア風の甘酸っぱい味。

それが「面白い」ということで、取り上げていただくことになりました。掲載されたら、また報告しましょうね。

2011年10月30日

麺のオールラウンドプレーヤー

沖縄とアジアの食 第7回 ブン

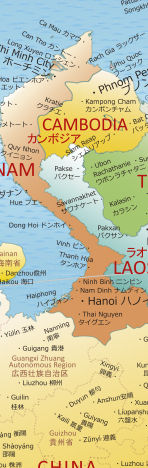

ベトナム麺といえば、ブンの話をしないわけにはいかない。ツルツルした優しい食感が特徴の丸い米麺。日本の素麺より少し太い。食感はかなり違う。

ベトナムにはいろいろな麺があるが、その中でもブンは、最もたくさん消費されているのではないかと思う。市場の麺専門店には中央付近にドンと置かれているし、食べるシーンも多彩だ。前々回と前回で書いたフーティウやフォーは、日本のラーメンのようなどんぶり入り汁麺として食べられるのが普通。ブンは、汁麺ももちろんあるが、別の形で出くわすことが多い。

例えば、茶碗にブンを入れて、ちょっとおかずをのせ、まるでごはんのように食べる。あるいは、ハノイ料理で有名なブンチャーは、肉だんごなどが入ったつけ汁にブンをひたして食べる。ブンは、麺のオールラウンドプレーヤーなのだ。

そうそう、ブンは、鍋料理にもしばしば沿えられて登場する。これは目からウロコの素晴らしい食べ方なので、ちょっと詳しく説明しよう。

ベトナムの人々は大の鍋好き。常夏の国ながら、氷の入ったビールを片手に、海鮮や肉、そしてたっぷりの青野菜が入ったいろいろな種類の鍋をつつく。日本では、鍋は冬場の料理ということになっているが、ベトナムで鍋を食べると、そうした固定観念がいとも簡単に崩れてしまう。30度を超す蒸し暑さの中でも、文句なしに鍋はうまい。

ブンは、そんな鍋の必需品。鍋の材料がグツグツ煮えてきた頃合いを見はからって、鍋の横で皿に盛られて待機しているブンを、めいめいの取り皿に少量とる。それから食べたい鍋材料を入れ、スープを注ぐ。つまり、取り皿のスープの中に、肉や魚や野菜といった鍋材料に混じって、少量のブンがいつもあるのだ。

いただきますー。鍋材料と一緒にブンを口に入れる。これがうまい。おかずだけを食べるよりも、おかずをごはんと一緒に口に入れた方がおいしく感じることがあるが、あれと似ているかもしれない。鍋材料だけでももちろんうまいが、そこにブンの優しい食感が加わると、妙においしく感じられるのだ。

ブンは、コシがまるでない。コシのない米麺としては前々回のフォーが代表選手だが、ブンのコシのなさもフォーに負けていない。それで十分うまいのは、鍋もののスープとの相性がいいからかも。フォーのような薄い平麺ではないが、スープと一体化するという意味では、ブンはフォーにひけをとらない。水分の多さも、スープとの一体感に大いに貢献している。水分が多く、粘りがないので、炭水化物特有の「重たさ」がない。

自分でブンを作っている、という市場のおばさんに聞いた話では、ブンは、米を水にひたして柔らかくしたものをひいてシトギにし、それを穴の開いた容器から、沸騰させた湯に落として作るという。

市場では、ゆでられた状態の大量のブンが売られている。麺同士がくっつきそうだが、意外に簡単に離れる。

ツルツルした優しい口当たりは、フォーと同じく、アミロース主体の長粒米がもたらす「さらり感」のなせるわざ。この、さらり感はあまり自己主張しない。鍋の取り皿の中で、鍋材料たちに主役の座を譲りながら控えめな脇役を果たすのにうってつけだ。だが、鍋を何度か食べていると、脇役ながら、鍋を食べる時にはどうしてもこのブンが欲しくなるから不思議。

丸麺と言えば、もう一つ、印象的なベトナム麺を。バインカン。ブンほど量が食べられているわけではないと思うが、ホーチミン市ではこれを売りにしている店をときどき見かけた。南部一帯でよく食べられているとも聞いた。ブンよりずっと太く、日本のうどんくらいある。タピオカが多めに入っているのが最大の特徴で、タピオカ独特の粘りと透明感がある。

前々回のフォーで「薄さが命」と書いた。バインカンを食べると、アミロース中心の米麺が太くなった時に出てくるはずの歯触りの「もたつき」を、粘りの強いタピオカを多めに配合することでうまく回避していることがよく分かる。さらに、汁にとろみをつけて、麺の食感に一歩近づけながら、麺から汁が滑り落ちにくいようにして一体感を高めている。なんとも巧み。

ベトナムのそんな知恵は食文化のあちこちに垣間見える。うまいものを追求するベトナムの情熱には、脱帽するしかない。

ベトナム麺といえば、ブンの話をしないわけにはいかない。ツルツルした優しい食感が特徴の丸い米麺。日本の素麺より少し太い。食感はかなり違う。

ベトナムにはいろいろな麺があるが、その中でもブンは、最もたくさん消費されているのではないかと思う。市場の麺専門店には中央付近にドンと置かれているし、食べるシーンも多彩だ。前々回と前回で書いたフーティウやフォーは、日本のラーメンのようなどんぶり入り汁麺として食べられるのが普通。ブンは、汁麺ももちろんあるが、別の形で出くわすことが多い。

例えば、茶碗にブンを入れて、ちょっとおかずをのせ、まるでごはんのように食べる。あるいは、ハノイ料理で有名なブンチャーは、肉だんごなどが入ったつけ汁にブンをひたして食べる。ブンは、麺のオールラウンドプレーヤーなのだ。

そうそう、ブンは、鍋料理にもしばしば沿えられて登場する。これは目からウロコの素晴らしい食べ方なので、ちょっと詳しく説明しよう。

ベトナムの人々は大の鍋好き。常夏の国ながら、氷の入ったビールを片手に、海鮮や肉、そしてたっぷりの青野菜が入ったいろいろな種類の鍋をつつく。日本では、鍋は冬場の料理ということになっているが、ベトナムで鍋を食べると、そうした固定観念がいとも簡単に崩れてしまう。30度を超す蒸し暑さの中でも、文句なしに鍋はうまい。

ブンは、そんな鍋の必需品。鍋の材料がグツグツ煮えてきた頃合いを見はからって、鍋の横で皿に盛られて待機しているブンを、めいめいの取り皿に少量とる。それから食べたい鍋材料を入れ、スープを注ぐ。つまり、取り皿のスープの中に、肉や魚や野菜といった鍋材料に混じって、少量のブンがいつもあるのだ。

いただきますー。鍋材料と一緒にブンを口に入れる。これがうまい。おかずだけを食べるよりも、おかずをごはんと一緒に口に入れた方がおいしく感じることがあるが、あれと似ているかもしれない。鍋材料だけでももちろんうまいが、そこにブンの優しい食感が加わると、妙においしく感じられるのだ。

ブンは、コシがまるでない。コシのない米麺としては前々回のフォーが代表選手だが、ブンのコシのなさもフォーに負けていない。それで十分うまいのは、鍋もののスープとの相性がいいからかも。フォーのような薄い平麺ではないが、スープと一体化するという意味では、ブンはフォーにひけをとらない。水分の多さも、スープとの一体感に大いに貢献している。水分が多く、粘りがないので、炭水化物特有の「重たさ」がない。

自分でブンを作っている、という市場のおばさんに聞いた話では、ブンは、米を水にひたして柔らかくしたものをひいてシトギにし、それを穴の開いた容器から、沸騰させた湯に落として作るという。

市場では、ゆでられた状態の大量のブンが売られている。麺同士がくっつきそうだが、意外に簡単に離れる。

ツルツルした優しい口当たりは、フォーと同じく、アミロース主体の長粒米がもたらす「さらり感」のなせるわざ。この、さらり感はあまり自己主張しない。鍋の取り皿の中で、鍋材料たちに主役の座を譲りながら控えめな脇役を果たすのにうってつけだ。だが、鍋を何度か食べていると、脇役ながら、鍋を食べる時にはどうしてもこのブンが欲しくなるから不思議。

丸麺と言えば、もう一つ、印象的なベトナム麺を。バインカン。ブンほど量が食べられているわけではないと思うが、ホーチミン市ではこれを売りにしている店をときどき見かけた。南部一帯でよく食べられているとも聞いた。ブンよりずっと太く、日本のうどんくらいある。タピオカが多めに入っているのが最大の特徴で、タピオカ独特の粘りと透明感がある。

前々回のフォーで「薄さが命」と書いた。バインカンを食べると、アミロース中心の米麺が太くなった時に出てくるはずの歯触りの「もたつき」を、粘りの強いタピオカを多めに配合することでうまく回避していることがよく分かる。さらに、汁にとろみをつけて、麺の食感に一歩近づけながら、麺から汁が滑り落ちにくいようにして一体感を高めている。なんとも巧み。

ベトナムのそんな知恵は食文化のあちこちに垣間見える。うまいものを追求するベトナムの情熱には、脱帽するしかない。

![【感動アジアCafe最終回】ストリートフードとジョナ [8/21放送予定]](https://resize.blogsys.jp/73112e3a41aac9ab3f79b0c2f0c6081d69e68f93/crop1/150x150_ffffff/http://livedoor.blogimg.jp/bansyold/imgs/0/2/02b6a9e5.jpg)

![【感動アジアCafe最終回】ストリートフードとジョナ [8/21放送予定]](https://resize.blogsys.jp/f037326b72704ab88d4f520aedbd4a20d454eba1/crop1/150x150_ffffff/http://livedoor.blogimg.jp/bansyold/imgs/9/5/957b1185.jpg)

![【感動アジアCafe最終回】ストリートフードとジョナ [8/21放送予定]](https://resize.blogsys.jp/f709a39a0e64dd958681fc63f2d98f4e87bc1564/crop1/150x150_ffffff/http://livedoor.blogimg.jp/bansyold/imgs/b/3/b3e5daaa.jpg)

![【感動アジアCafe最終回】ストリートフードとジョナ [8/21放送予定]](https://resize.blogsys.jp/5218717d240c39c8f8a3ea1c4f89a72edfc890b6/crop1/150x150_ffffff/http://livedoor.blogimg.jp/bansyold/imgs/3/b/3bf1da88.jpg)

![【感動アジアCafe最終回】ストリートフードとジョナ [8/21放送予定]](https://resize.blogsys.jp/5566f00d9e6ac9de26430140727f07a14ffc223a/crop1/150x150_ffffff/http://livedoor.blogimg.jp/bansyold/imgs/0/9/0953b18f.jpg)

![【感動アジアCafe最終回】ストリートフードとジョナ [8/21放送予定]](https://resize.blogsys.jp/c9c5c6063de4a6ad5c369fef7779175b5d2a97a5/crop1/150x150_ffffff/http://livedoor.blogimg.jp/bansyold/imgs/f/8/f81cd350.png)

![【感動アジアCafe】お茶とオンチェ [8/14放送予定]](https://resize.blogsys.jp/b9f6ebc2e772be9c8fd8ab0eca1bdc0f1a7380b7/crop1/150x150_ffffff/http://livedoor.blogimg.jp/bansyold/imgs/0/d/0dcc9a07.jpg)

![【感動アジアCafe】お茶とオンチェ [8/14放送予定]](https://resize.blogsys.jp/ea82a981c7b751190f5414ddbe90a5914e54903e/crop1/150x150_ffffff/http://livedoor.blogimg.jp/bansyold/imgs/1/f/1f8a931d.jpg)

![【感動アジアCafe】マンゴーとジェス・リー [8/7放送予定]](https://resize.blogsys.jp/59d5baa0c010b5d1d92ecddf2ad5510cfdb1019c/crop1/150x150_ffffff/http://livedoor.blogimg.jp/bansyold/imgs/4/b/4b06ed4f.jpg)

![【感動アジアCafe】マンゴーとジェス・リー [8/7放送予定]](https://resize.blogsys.jp/0431166b2587d7238179d24593947d2516845722/crop1/150x150_ffffff/http://livedoor.blogimg.jp/bansyold/imgs/9/2/92daf833.jpg)

![【感動アジアCafe】唐辛子とブンガ [7/31放送予定]](https://resize.blogsys.jp/3c6a17b18e0da97e16cb99f19586bcee59d55cfa/crop1/150x150_ffffff/http://livedoor.blogimg.jp/bansyold/imgs/8/d/8d0d7c40.jpg)

![【感動アジアCafe】唐辛子とブンガ [7/31放送予定]](https://resize.blogsys.jp/0fde4bd3369b250e61a04e2247a9a77a7a0be52d/crop1/150x150_ffffff/http://livedoor.blogimg.jp/bansyold/imgs/c/d/cd729370.jpg)

![【感動アジアCafe】バナナとラバヌーン [7/24放送予定]](https://resize.blogsys.jp/cc0da2e96a278c8d051e8771e6aadcefa9434225/crop1/150x150_ffffff/http://livedoor.blogimg.jp/bansyold/imgs/c/e/ce443066.jpg)

![【感動アジアCafe】バナナとラバヌーン [7/24放送予定]](https://resize.blogsys.jp/459c2569422f7dd44003fd7c2427031d2fa19aaf/crop1/150x150_ffffff/http://livedoor.blogimg.jp/bansyold/imgs/7/a/7abb0586.jpg)

![【感動アジアCafe】鍋料理とビナ・モラレス [7/17放送予定]](https://resize.blogsys.jp/2ce819380322a87f87fefff7ddc404c3c068531b/crop1/150x150_ffffff/http://livedoor.blogimg.jp/bansyold/imgs/3/6/36682abb.jpg)

![【感動アジアCafe】鍋料理とビナ・モラレス [7/17放送予定]](https://resize.blogsys.jp/214e13c690135588f7595e7807105d6013afebe0/crop1/150x150_ffffff/http://livedoor.blogimg.jp/bansyold/imgs/1/0/10bea516.jpg)

![【感動アジアCafe】緑豆とマイクロウェーブ [7/10放送予定]](https://resize.blogsys.jp/c715b59f5c25236cc89aaad4c2977d9bfc86e1bc/crop1/150x150_ffffff/http://livedoor.blogimg.jp/bansyold/imgs/6/b/6bc22971.jpg)

![【感動アジアCafe】緑豆とマイクロウェーブ [7/10放送予定]](https://resize.blogsys.jp/108b9b89441ac8625ddd82a035e5030a65281df5/crop1/150x150_ffffff/http://livedoor.blogimg.jp/bansyold/imgs/3/4/34facc1c.jpg)

![【感動アジアCafe】緑豆とマイクロウェーブ [7/10放送予定]](https://resize.blogsys.jp/b60266950f8e3b1115d12940ea466014e1aaab10/crop1/150x150_ffffff/http://livedoor.blogimg.jp/bansyold/imgs/b/1/b1053161.jpg)

![【感動アジアCafe】餃子とコリンメイ [7/3放送予定]](https://resize.blogsys.jp/8063a22ae6e730aeb42018ba71bade2810d7de2a/crop1/150x150_ffffff/http://livedoor.blogimg.jp/bansyold/imgs/0/3/033e7a20.jpg)

![【感動アジアCafe】餃子とコリンメイ [7/3放送予定]](https://resize.blogsys.jp/8043f181bc7fd45a223933e4f9408b936dfc974c/crop1/150x150_ffffff/http://livedoor.blogimg.jp/bansyold/imgs/0/1/01e1a1ea.jpg)

![【感動アジアCafe】餃子とコリンメイ [7/3放送予定]](https://resize.blogsys.jp/2b079e3bf4554f22744e91145fac381147afee2a/crop1/150x150_ffffff/http://livedoor.blogimg.jp/bansyold/imgs/7/c/7c5fc086.png)

![【感動アジアCafe】ドリアンとMayday [6/26放送予定]](https://resize.blogsys.jp/5e322b40b1c39777b346f0027f80846dbc133547/crop1/150x150_ffffff/http://livedoor.blogimg.jp/bansyold/imgs/9/6/964e9a8a.jpg)

![【感動アジアCafe】ドリアンとMayday [6/26放送予定]](https://resize.blogsys.jp/b6ffe2239d66d5b4e31da6c0db2326a649e12fda/crop1/150x150_ffffff/http://livedoor.blogimg.jp/bansyold/imgs/1/8/18cb8f72.jpg)

![【感動アジアCafe】ドリアンとMayday [6/26放送予定]](https://resize.blogsys.jp/8dc8874f57187d888bd6f551e26bb2a9bb661bf0/crop1/150x150_ffffff/http://livedoor.blogimg.jp/bansyold/imgs/5/3/535f6599.jpg)

![【感動アジアCafe】ニンニクとモリセット[6/19放送予定]](https://resize.blogsys.jp/aa60803925cdb8ee431793974d4cb3e47a2286f8/crop1/150x150_ffffff/http://livedoor.blogimg.jp/bansyold/imgs/8/b/8b4d0e88.jpg)

![【感動アジアCafe】ニンニクとモリセット[6/19放送予定]](https://resize.blogsys.jp/8266c020308f97d45becaa8d2892b19ba0e620bb/crop1/150x150_ffffff/http://livedoor.blogimg.jp/bansyold/imgs/d/2/d24a510c.jpg)

![【感動アジアCafe】ニンニクとモリセット[6/19放送予定]](https://resize.blogsys.jp/33b27c9e878587c7ca5258fb57afce326a37b94d/crop1/150x150_ffffff/http://livedoor.blogimg.jp/bansyold/imgs/0/a/0aad2c87.jpg)

![【感動アジアCafe】野菜あえとデロンwith五輪真弓[6/12放送予定]](https://resize.blogsys.jp/661c92853427d6ff354fa18852e8ff6af3004161/crop1/150x150_ffffff/http://livedoor.blogimg.jp/bansyold/imgs/a/4/a49b52de.jpg)